INTERVIEW

仕事して、ご飯を食べて、作品をつくる。

生活のなかに新しい風景を見つける

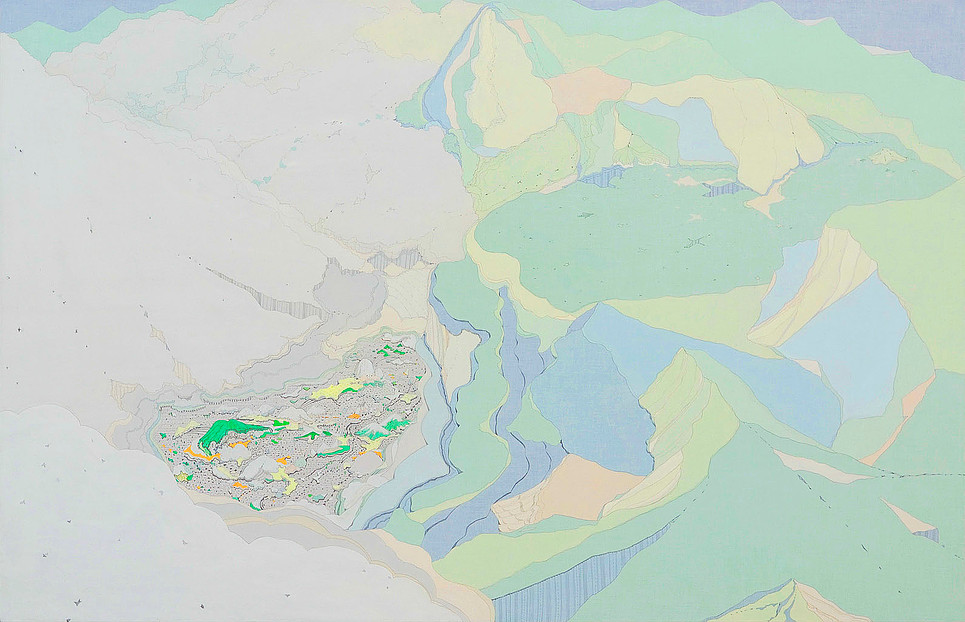

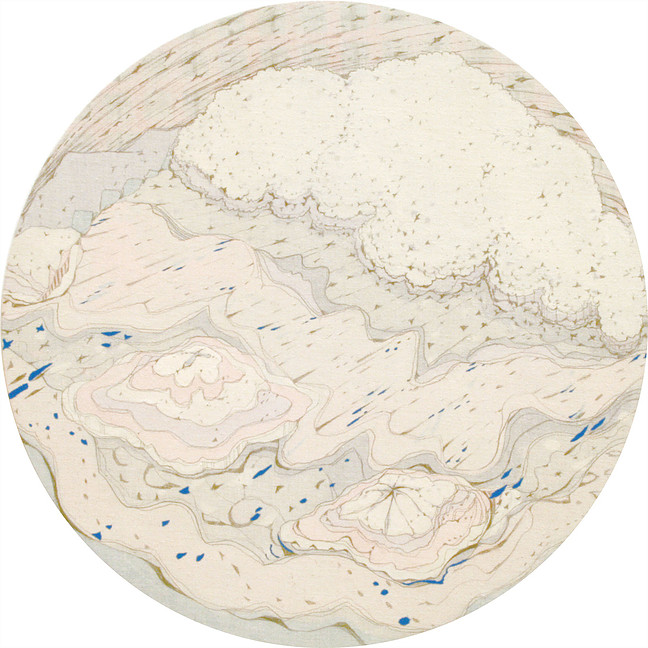

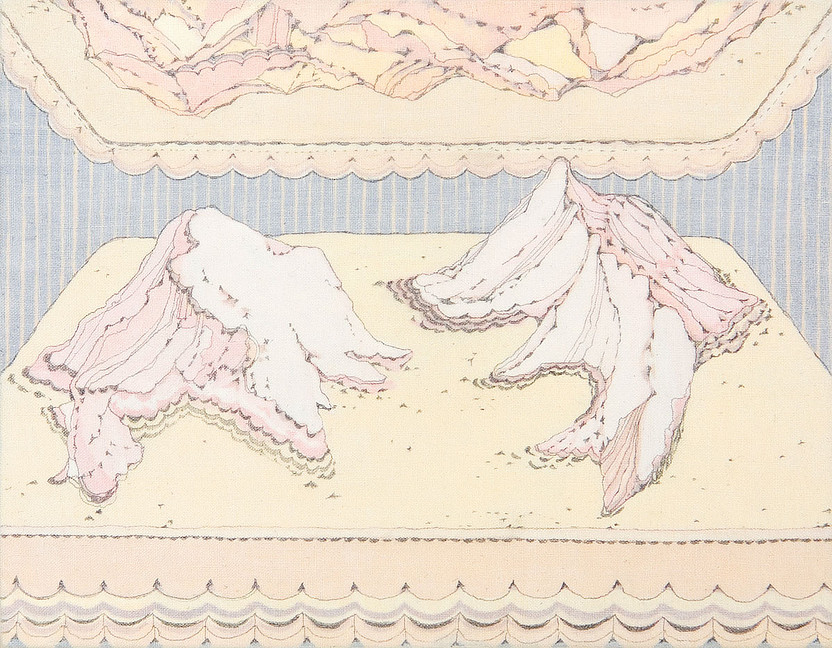

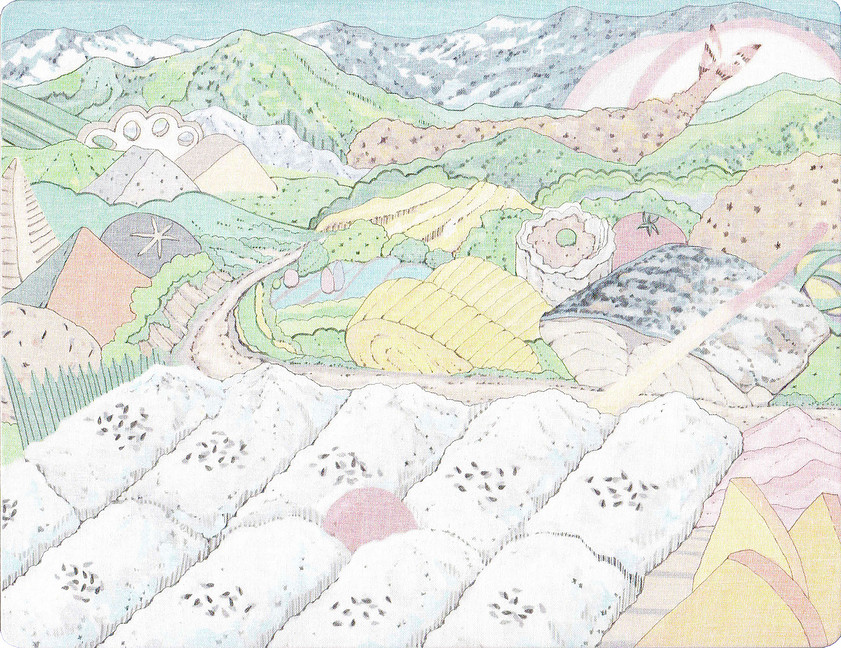

どこかの風景画のようで、なんだかちょっと変。

よく見ると、風景を構成しているのは山や海ではなく、ご飯やおかず、はたまたケーキやピザ!?

独自の視点と技法でキャンバスのなかに“新しい風景”を描き出す作家・瓜生祐子さん。

創作の原点は、何気ない日々の生活のなかにありました。

瓜生祐子さん

作家

1983年京都府生まれ。2005年に洋画クラス卒業し、翌年研究生修了。2013年『京都府美術工芸新鋭展 2013京都美術ビエンナーレ』にて毎日新聞社賞、2014年『京都府美術工芸新鋭展 〜京都国際現代芸術祭2015への道〜』優秀賞を受賞。

アートの現場で働きながら

制作活動を続ける

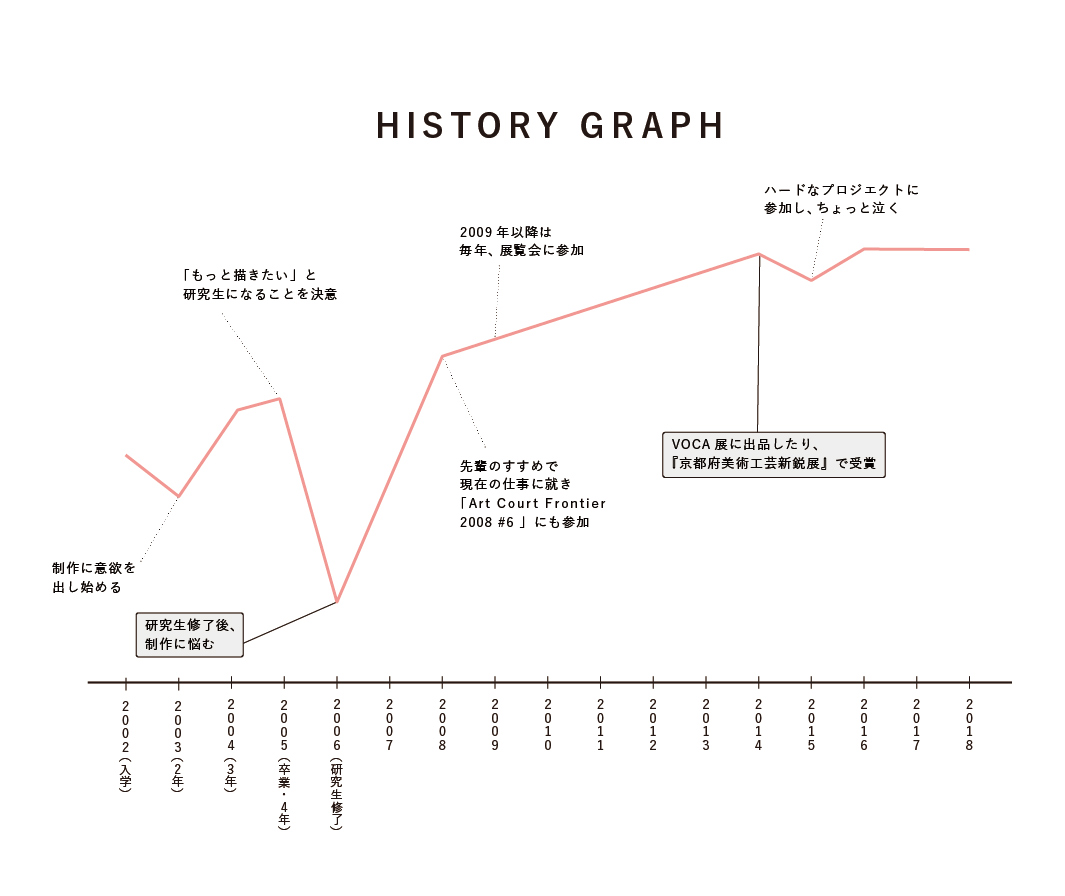

2008年にグループ展『Art Court Frontier 2008 #6』に出品して以降、毎年のように展覧会に参加し、2014年には大きな賞も受賞した瓜生(うりゅう)祐子さん。作家として制作活動を続ける一方、2007年から京都芸術センター(管理運営:公益財団法人京都市芸術文化協会)のスタッフとして働いています。

京都芸術センターとは、2000年にオープンした複合文化施設。制作室、ギャラリー、図書館があり、展覧会や舞台公演など、さまざまな芸術に出会える場所です。

京都芸術センターで働きはじめて12年目。それはそのまま、仕事と制作活動を両立してきた年月でもあります。ただ、ここに至るまでの道のりには、苦しい時間があったと、瓜生さんは語ります。

「卒業制作展を終えて、“まだまだ描ききれていない!”という思いから、もう1年研究生として大学に残ったんです。研究生を修了して、芸術と関わる仕事がしたいと、ある写真現像所の受付で働いていました。でも、写真専攻ではなかったので、わからないことも多いし、忙しくて制作の時間が確保できないし、描いても人に見せるものができない。それがどんどんストレスになっていきました。今思えば、『制作ができない=悪いこと』では決してないんです。けど、当時は研究生を修了したばかりで、とにかく『描かないといけない』と思い込んでいたんですよね」

そんなモヤモヤしている状況から抜け出すきっかけになったのは、研究生時代に知り合った洋画クラスの先輩に誘われて、京都芸術センターで働きはじめたことでした。

「芸術センターには、たくさんのアーティストが出入りをしていて、常に芸術作品が生み出されているところです。制作をすることに対して理解があり、そこで働く私にも、個展が迫っているときは、休みを取らせてもらったり、とてもありがたい環境です」

もうひとつの転機となったのは、若手アーティストを発信するグループ展『Art Court Frontier 2008 #6』(アートコートギャラリー/大阪)の出展作家に選ばれたこと。推薦者は、芸術センターで一緒に働いている先輩でした。先輩に背中を押され、研究生を修了して2年後に、はじめて大きな展覧会に参加することになったのです。

「当時はまだ色々と試行錯誤している時期で、少し描いては友人たちにみせてアドバイスをもらっていました。そんななかで、今の作品のように、一度描いた絵の上に薄い布を貼って、その上に新しい風景を見つけていく技法が生まれていったんです」

自分の表現を探し続けた研究生時代

答えは思わぬ日常のなかに!?

瓜生さんの作品は、写真では伝わりにくいのですが、キャンバスに描き込んだ絵の上に白い布を重ね、透けて見えてくる色の上に、線を重ねる独自の技法で生まれています。描かれるのは、どこかの風景のようで、よく見ると「おせち」や「幕の内弁当」「カレー」など、見慣れた食べ物。このユニークな視点と独特の技法は、どんな方法で生まれたのでしょうか?

子どもの頃から絵を描くことが好きだった瓜生さん。京都成安高等学校の美術コースに進学し、成安造形大学に進学したのは自然な流れだったと言います。

「大学のときは、偶然生まれるかたちに興味を持って、抽象画を描いていました。在学中、はじめてグループ展をしたときに“絵が怖い”と言われたことがすごくショックで、鑑賞者のことを考えていなかったことに、気が付いたんです。そこではじめて、客観的な視点を持って、自分の想いと表現方法について向き合い、卒業制作に挑みました」

卒業制作で発表したのは、2m以上もある150号の大作。しかし、その後の作品に納得いかなかった瓜生さんは、研究生として大学で制作を続けることを選びます。

「研究生のときは、ドローイングを大量に描いていました。たまっていくドローイングを見ながら『なぜこんなのを描くんだろう?』『何に興味を持っているんだろう?』と掘り下げて考えていたんです。剥がれている壁とか、看板の錆とか、自然にあらわれてくる色や形から生まれるイメージに魅力を感じていることに気がつき、そのなかのひとつが、“お皿の中(食べ物)が風景に見える”ことでした。食べていくにつれて、お皿の中で変わっていく姿が、山や谷が見えてくることに面白さを感じていました」

午前中はアルバイト、午後から夜まで大学で制作をする日々……。そんななかで、今後の作品に大きく影響する“気づき”を得たのは、喫茶店でのアルバイト中でした。

「カツカレーを運んでいるときに『これ、めっちゃ山に見えるな……』って見ていたんです(笑)。私が探していたものはお皿のなかにあったんだ!と発見して、そこから食べ物を描くようになりました」

この発見をした頃、1年間の研究生期間も終わりに差し掛かっていました。そもそも、大学4年間と研究生の1年間では、何がどう違ったのでしょう? 瓜生さんに尋ねてみました。

「私の場合は、4年生のときになんとなく自分の作品が“やっと見えてくる”状態だったと思います。研究生の間はとにかくいろんな作家の技法を真似してみたり、ドローイングをして『これだ』と思えるものを探していた感じですね。大学4年間は、とにかくかたちにすることに精一杯で、研究生のときには、じっくりと自分や作品と向き合う時間を持てるようになったと思います」

見えそうで見えない、新しい景色を探し当てた瓜生さん。それは、一度描いたキャンバスを白い布で覆い、布越しにうっすらと見えてくる風景を線で捉えていく現在の作風にも、なんとなく通じるものがあります。

“私は特別じゃない”

普通にできることをやればいい

社会に出ると、それまでのように“描くことが当たり前”の生活から、“描くも描かないのも自分次第”の生活が待っています。そのなかで、生活の基板をつくり、自分のペースで制作を続けていくことは、孤独な戦いでもあります。

描きたいけど描けない、発表できる作品がつくれない、そんなジレンマのなかでも、瓜生さんは“つくること”から逃げずに向き合ってきました。そんな姿を見て声をかけてくれる仲間がいたり、新しい気づきを得たり、少しずつ前に前に進んできたのです。

「今の私の状況も、作家と仕事のバランスになんだか中途半端だなと感じることも、ないわけではありません。私は特別なものを持っているわけではなくて、いたって“普通”なんです。そのことにコンプレックスを抱いていることもありましたが、今は“普通でいい、できることをやればいいんだ”と思っています」

こう穏やかな表情で語る瓜生さんですが、制作を続けて10年以上、20代のときとは仕事も生活も変化していく次の10年を見据えていました。

「ありがたいことに、毎年コンスタントに展覧会に出展してきましたが、今は少し時間をとっています。次回は京都のギャラリーで個展を予定しています。これまでの技法やテーマを振り返りつつ、課題に思っていることに向き合い、これからどんな展開をしていけるのかわかりませんが、次回の個展が自分にとって、大きな節目になるのではないかと思っています」

学生時代の自分へ声をかけるなら

「今の贅沢な時間を大切にね」

これまでの時間を振り返り、「成安に進学していなかったら、たぶん今は絵を描いていなかったと思います」と、大学時代の環境や先生、仲間たちに感謝する瓜生さん。今でも先生の言葉はふとしたときに思い出すと言います。

「卒業まもなくは、まったく思い出したりしなかったんですけど(笑)、例えば、『同世代のファンをつくりなさい』とか、『自分のつくったものに責任を持ちなさい』とか、作品と向き合うなかで頭のなかにポンポンと浮かんでくるんですよね。当時は理解できなかったけど、“そうか!こういうことか!”って、今になって響くんです」

そんな瓜生さん、もし今、学生時代の自分にメッセージを贈るとしたら?

「本当に純粋に制作のことだけ考えられる学生時代は、夢のような時間なんだよって伝えたいですね。今の自分の状況も、普通に働いている人よりは制作に時間を使えているけど、どうしても制作以外に時間を使わないといけないことがある。年齢を重ねていくと、仕事もそうですし、その他のことでも時間が必要になってきます。だけど、学生のときはお金がなくたって、自分のやりたいことだけに集中できる。そんな贅沢な時間を大切にしてね」

2019 04/24