INTERVIEW

経験やご縁を大切にしながら、

どんな状況下でも絵を描き続ける

地元である京都府亀岡市で絵画を中心に、彫刻や版画、オブジェなどの作品を制作しながら絵画教室『のびなびあーと』を営むベリーマキコさん。

自分の中に湧き上がってくるものを絵で表現している彼女の原点は、生まれ育った里山での生活にあると話します。大学で日本画を学び、経験やご縁を自分の表現に変えながら日々の営みの一つとして絵を描き続ける、生きる力にあふれた作家のお話です。

ベリーマキコさん

画家

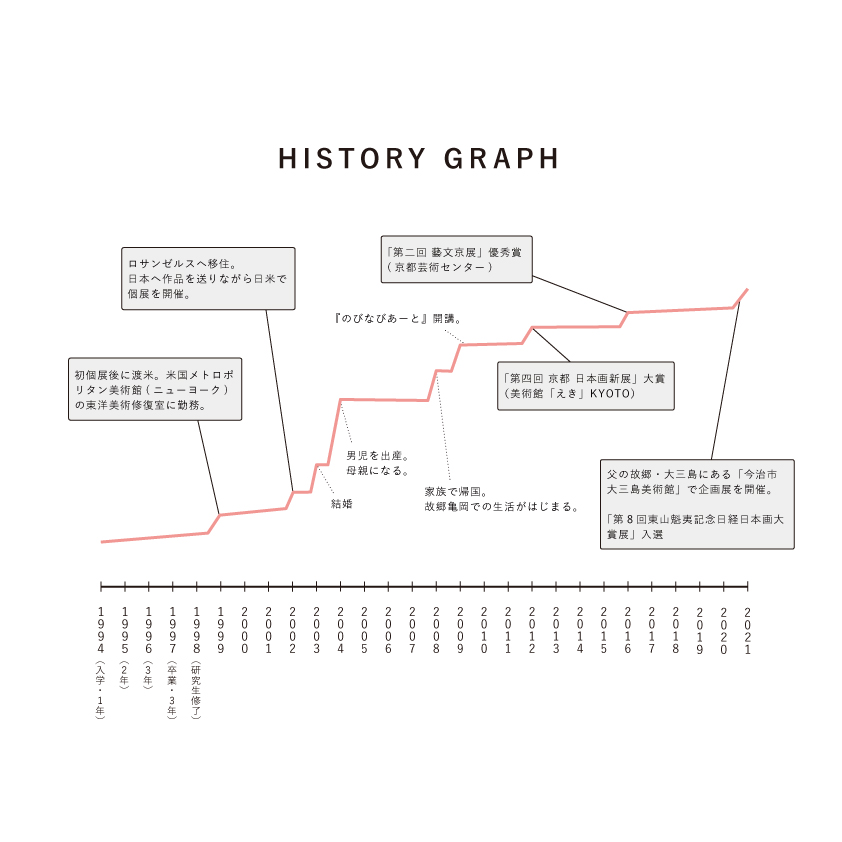

1975年京都府亀岡市生まれ。1998年成安造形大学造形美術科日本画クラス卒業。同年、同クラス研究生に。修了後、米国メトロポリタン美術館(ニューヨーク)の東洋美術修復室に勤務。2008年に帰国し、翌年には幼児から高校生の感性を磨く『のびなびあーと』を開講。2012年「第四回 京都 日本画新展」大賞受賞。京都日本画家協会会員。

日本の生活に違和感を

感じていた学生時代

大学卒業後、毎年展示を行っているベリーさん。取材時も今治市大三島美術館で2021年8月7日(土)〜12月26日(日)まで開催の企画展『ベリーマキコ・石橋志郎 ふたりの視点 Their point of view from KYOTO』の最中でした。

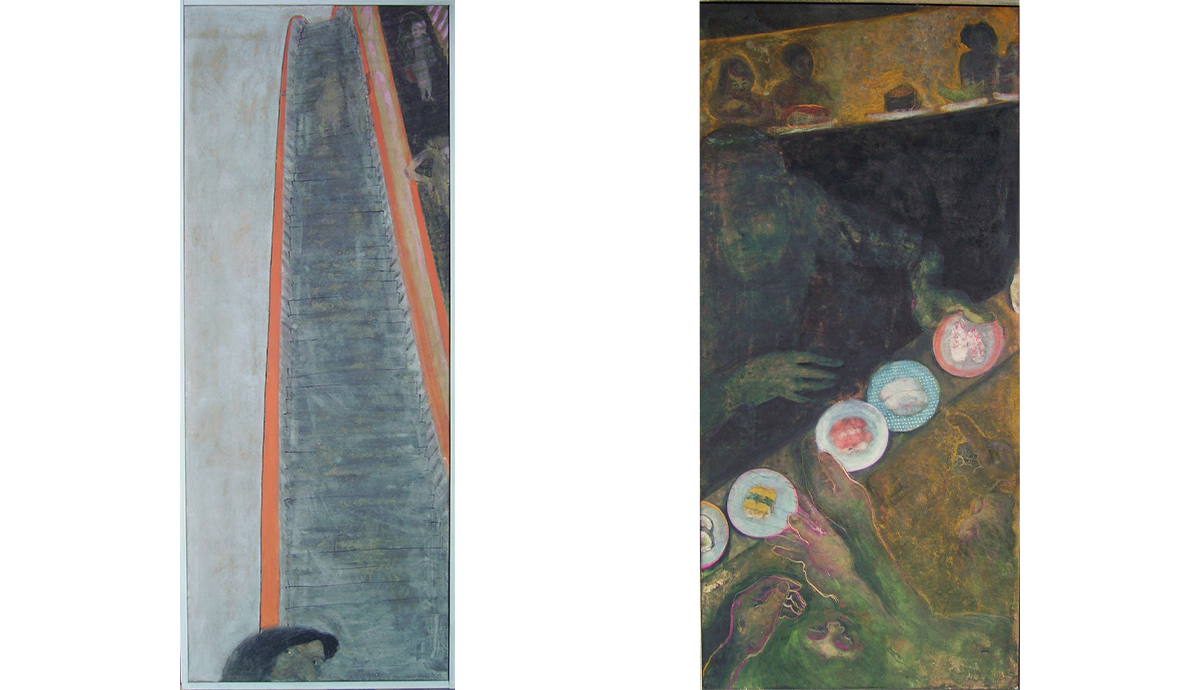

おもに日本画材を用いた絵画を制作しているベリーさんの描き方はとてもユニークです。6枚のパネルからなる《響》は、1枚ずつ天地をひっくり返したり、全パネルを180度回して描きながら進めていったといいます。作品完成の1週間前まで天地は逆で描いていたそうです。

「コントロールが効いたものがあまり好きではないので、つまらなくなっているところはないかを探しながら描いています。絵の具やお水などが自分の手を離れてどう表現してくれるのかを大事にしていて、お水に絵の具が広がって偶然できたおもしろいところを見つけて絵にしていきます。後は、あえてうまく線を引かないために長い筆を使ったりもするのですが、線から刺激を受けて手が進むので、そうすると絵と対話をしているような感覚になります」

日本画という枠にとらわれない自由な作風の背景には、里山で育った幼少期の体験と成安造形大学の先生からもらった言葉にあると言います。

「絵は小さいときから描いていて、日本画の絵の具をつくるときのように川や山で石を砕いて遊んでいました。自然を謳歌していた子どものときの経験や感触が今も制作に大きく影響しています」

大人になった今も子どもの時の感覚を持ち続けることは難しい。大抵は経験を重ねて行くなかでアップデートされていくけれど、ベリーさんは子どもの頃と同じように、身近にある日常の暮らしを真摯な眼差しで見つめています。

自然と絵が大好きだったベリーさんは、亀岡高校の普通科美術・工芸専攻を卒業し、成安造形大学の日本画クラスへ進学。大学時代の作品を振り返ると「今見ても暗い絵ですね。明るく抜けている感じではない」と語ります。

琵琶湖の風景を愛でながら大学生活を満喫していたけれど、日本という国に違和感を感じていた学生時代。一人旅をした東南アジアの生活を肌で感じたことで、苦労することなく生活できることへの沸々とした思いが色彩に表れているのがうかがえます。

「エスカレーターをよく描いていました。乗ったら勝手に運ばれていくことに日本のおもしろくなさを感じていたんですよね。回転寿司もお寿司がレーンで運ばれて同じところをぐるぐる回るところや、お店の人としゃべらずに食べられてしまうことにも違和感がありました」

人間臭いものが好きだというベリーさんには、便利であるそれらが豊かには感じられませんでした。暗くておどろおどろしい絵を描く娘をみて家族からは心配されていたと言います。

「ありがたかったのは成安の先生方が寛大で、どんどん自分の絵を描いて若いときに灰汁や膿を出したらいいと言ってくれたことです。自分を受け入れてもらえたのが嬉しかったですし、その過程を学生生活のなかで経験できたことは、今も絵を描き続けていることにつながっていると思います」

日米で個展を開催しながら

修復師として働いたアメリカ生活

卒業後、成安の研究生を終了したベリーさんは約10年渡米することになります。

「研究生を終えたときに、恩師であり二条城の復元模写をされている大野俊明先生から、アメリカで美術館のコレクションの修復の仕事があるから行ってみないかと。そのとき京都国立博物館で修復のアルバイトをしていたのと、私が英語や海外に興味があるのを知っていて声をかけてくださったのだと思います。即答で“行きます”と言いました」

最初はニューヨークのメトロポリタン美術館で東洋美術の修復を2年経験。表具師さんが絹や紙を修復したところに、目立たないよう色を付ける補彩という役割を担当しました。大事な美術館のコレクションの最後の修復作業のため、常に責任を感じながら勤しむ日々は苦しかったと言います。

「自分の作品制作とは正反対の繊細な作業なので、向いていないのがよくわかりました。修復室には日本人の方と日本語がペラペラのアメリカ人の方がいたのですが、職人の世界なので自分一人でやっていかないといけない。常に緊張感があってとてもしんどかったです」

仕事は大変だったけれど、ニューヨークでの生活は肌に合っていたというベリーさん。その後ロサンゼルスに拠点を移し、2003年に結婚。2004年にはアメリカで出産を経験します。ロサンゼルスでは修復の仕事、和紙屋さん、日本食屋さんで働きながら、育児、家事にと多忙な日々。そんな状況でもアメリカと日本の2拠点で個展を開催していたというから驚きです。

アメリカでの生活を振り返るベリーさん。「大学ですごくお世話になった日本画の中野弘彦先生は、定期的に葉書を送ってくれていました。ずっと応援してくださっていたのは本当に心強かったです」

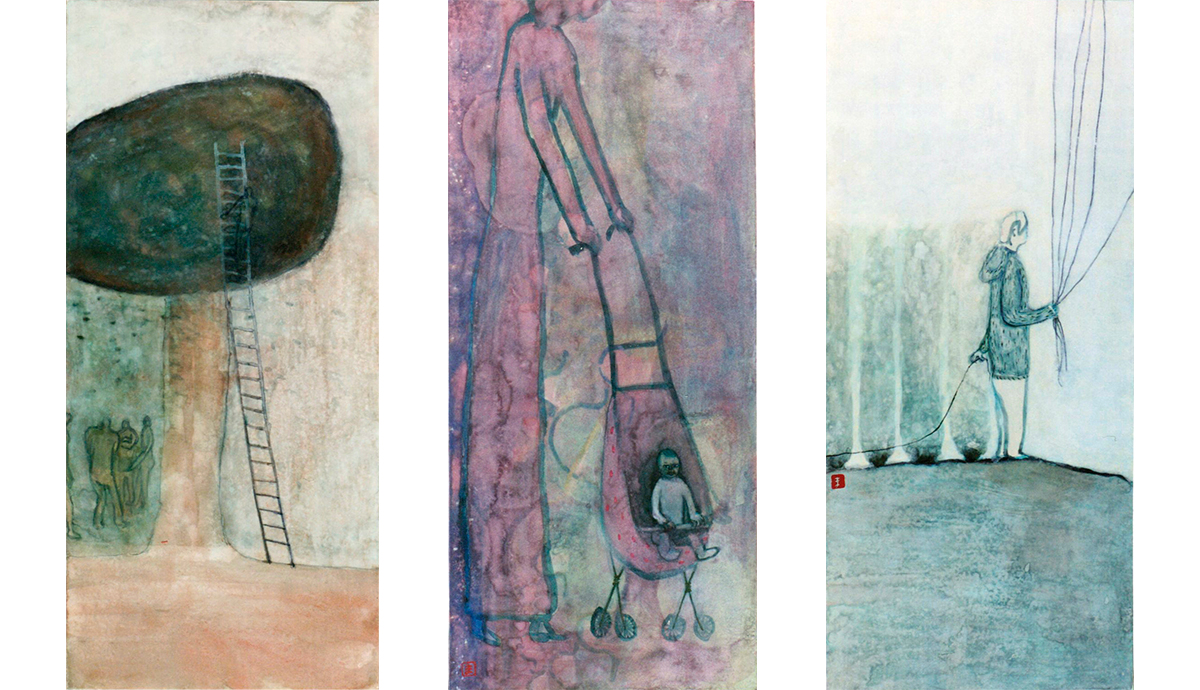

「子どもが寝てから絵を描いていました。変わった景色を見ると表現したくなるんですよ。アメリカでは箱に入れて日本に送れるよう小さい作品ばっかり描いていましたね。京都や東京のギャラリーに絵を送りながら、アメリカでは自分で絵をかついでギャラリーを巡り、気に入ってくださったところで個展をしていました。油絵やアクリル画が一般的なアメリカ人にとって、日本画のざらざらとした質感は新鮮だったみたいです」

描いていたのはアメリカの風景。はしごやひも、買い物袋はベリーさんの作品によく登場するモチーフです。ニューヨークやロサンゼルスの煌びやかなイメージとは違い、そこで暮らしていたベリーさんにしか描けないささやかな日常やさりげない風景は、国境を超えて受け入れられていきます。そして、表現することへの好奇心は加速し、エッチング(版画)をはじめたり、現地で手に入りやすいアクリル絵の具で描くことにも挑戦するなど、作品の幅を広げていく時期になりました。

作家活動だけでなく

アートを通じた教育にも注力

リーマンショックを機に、2008年家族で帰国し、亀岡で作家活動をリスタートすることになったベリーさん。翌年には絵画教室『のびなびあーと』を開講します。きっかけは当時4歳だった息子さん。亀岡の暮らしに馴染めるよう、一緒に工作をして友だちをつくる場所にしたいという思いからでした。数年間は児童館や文化施設で出前授業をしていました。同じように亀岡市内各所で英語を教えていた姉が、「一緒に事業をしよう!」と誘ってくれました。今の場所に教室を構え、『のびなびあーと』の継続を今も支えてくれています。

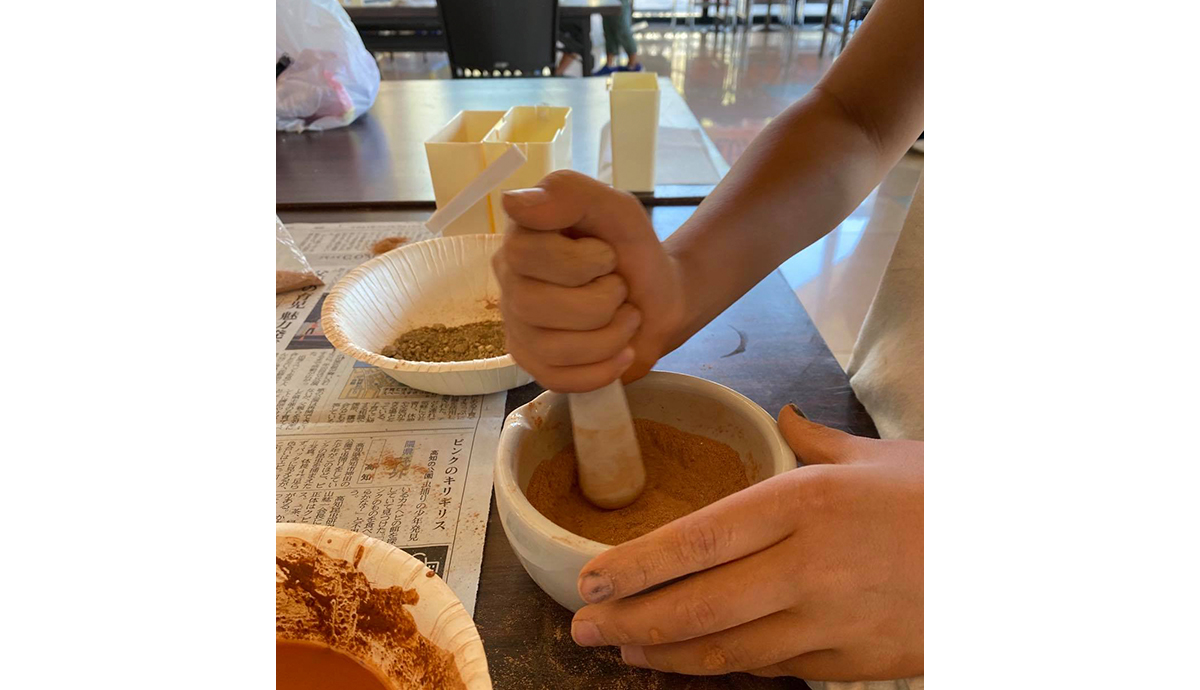

さらに『のびなびあーと』で培った経験を活かし、週末は各地でアートをテーマにしたワークショップの講師もやられています。今治市大三島美術館での企画展中には「ゴリゴリえのぐ」ワークショップを行いました。子どもたちに海で拾ってきた貝殻や珊瑚、石などを持ってきてもらい、それを日本画で使う胡粉や水干絵具のように鉢でつぶして絵を描く、ベリーさんらしいエッセンスが散りばめられた内容です。子どもたちは自分で拾った自然のものから生まれる色に感動していたと言います。

ワークショップの内容はさまざまで、イベントに合わせて提案しています。例えば保津川下りのイベントでは、保津川下りを体験した後に保津川を描きました。子どもたちの遊び心をくすぐるポイントを熟知しているベリーさんの週末はワークショップで予定がぎっしり。絵画教室の他にもアトリエではベリーさんが講師の習字教室も週2回あり、自身の制作する時間を生み出すことが難しい状況になっています。それでも絵を描き続けられるのは、描くことが生活の一部であり、表現しながら生きていくことが自然体だから。どんな状況下でも作品を制作し続けられることをベリーさんは体現されています。

日本画ではなく

自分の絵を描いている感覚

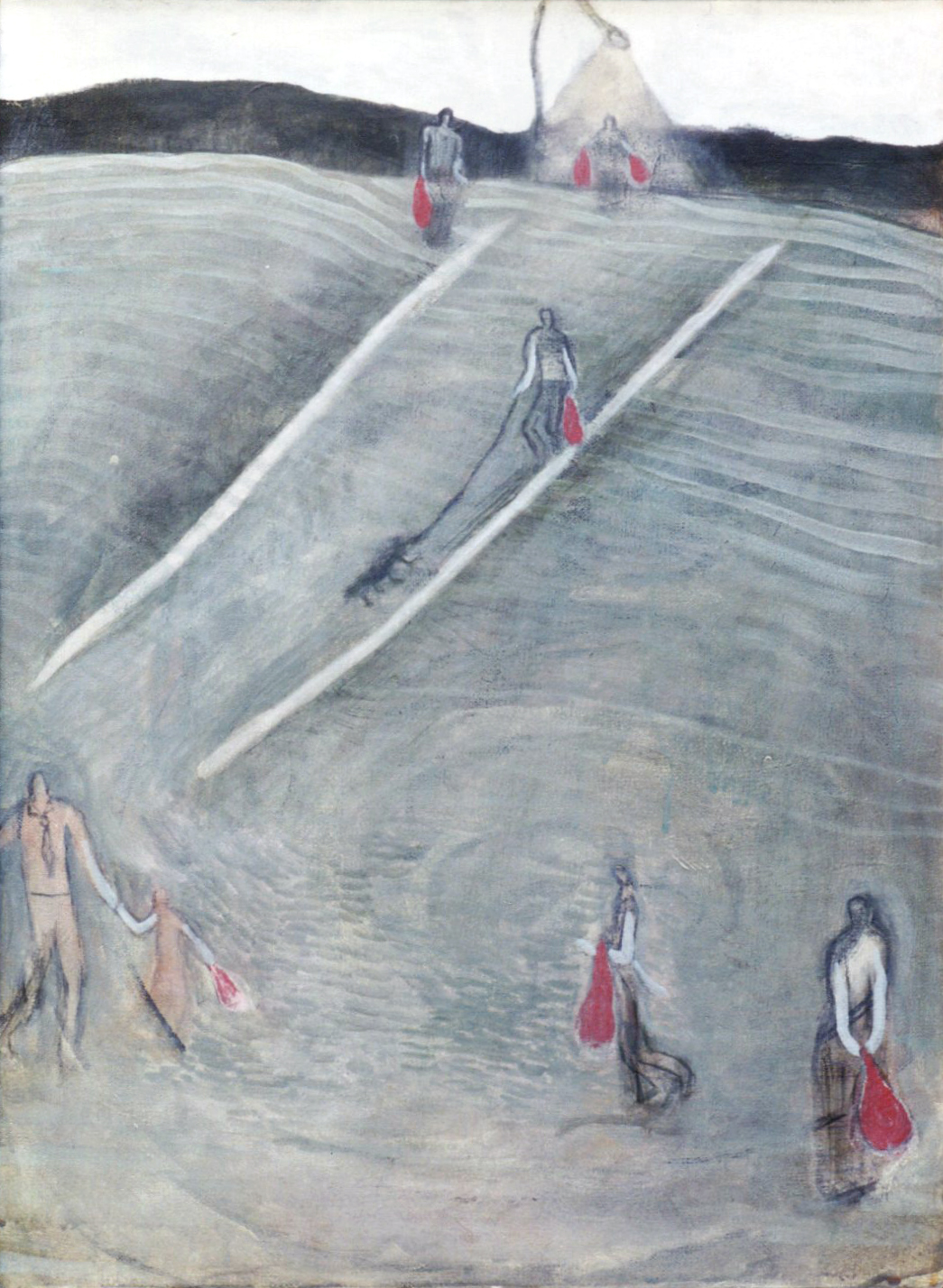

無意識の中に湧き上がってくるものを描くベリーさんですが、はじめて意味を持たせて描いたのが、2012年の「第四回 京都 日本画新展」で大賞を受賞した《ソレデモヨガアケル》です。東日本大震災とご自身が死産を経験したタイミングが重なり、命と向き合いながら描いた作品。展示された美術館「えき」KYOTOで、多くの人の心を動かしたのは言うまでもありません。

その後は2016年に「第二回 藝文京展」で優秀賞を、2021年に「第8回東山魁夷記念日経日本画大賞展」で入選。日本画家として評価されていきます。

「画材は日本画のものを使っているのですが、日本画を描いているというよりは自分の絵を描いている感覚ですね。こうして賞をいただけることは本当にありがたいです。でも賞をとるためというよりは、出展すると作家の方と知りあえたり、絵を志している人と出会える機会になるので、新しい刺激がもらえることがモチベーションになっているかもしれません」

日本画の技法を磨きながら、伝統的な日本画の範囲に収まらない作品を生み出していく作家・ベリーマキコさんの道のり。決められたレールの上を歩むことでは味わえない、目の前に現れる階段を自力で一段一段登っていく人生をベリーさんは楽しんでします。そしてこれからもゆるやかな段や、急な段を登りながら絵を描き続けていくはずです。

「自分の好きな絵を描くだけなのでブランクはないですね。誰かに期待をされたり、人と比べるとしんどいかもしれないですけど、自分の絵を描いているので楽ですよ。でも毎日は息子のお弁当をつくったり、晩ごはん何にしようかなっていっぱいいっぱいですけど(笑)」

2021 10/14