NOW SEIAN

ライフスタイル編

大学生活に欠かせないのは

衣食住+制作+アートに触れること

谷 真緒さん (美術領域・現代アートコース4年生)

中村あかりさん (美術領域・現代アートコース4年生)

廣野鮎美さん (美術領域・現代アートコース4年生)

西川涼香さん (美術領域・現代アートコース3年生)

“アートが好き”と口を揃える現代アートコースの学生たち。

時間を見つけてはギャラリーや美術館に足を運び、ついには日本を飛び出し海外へも!?

展覧会の面白さとは? 制作にどう影響するのか? 彼女たちに尋ねてみました。

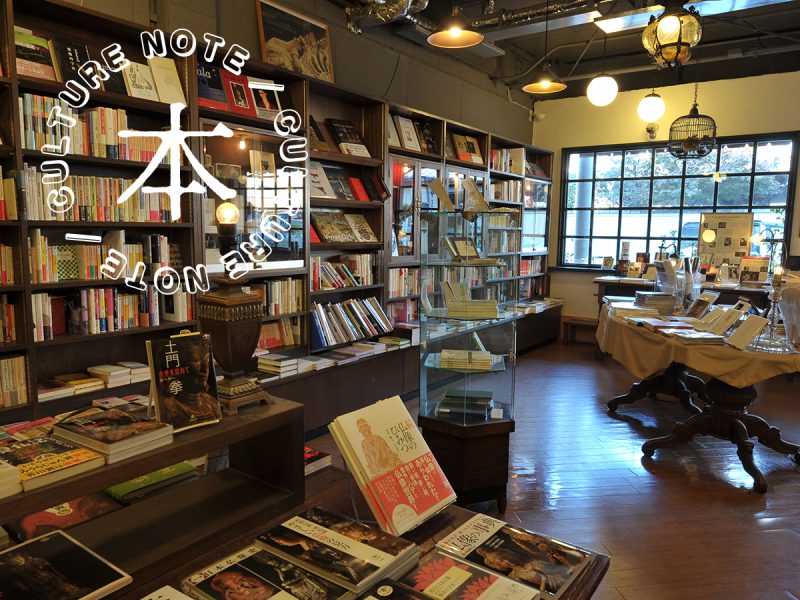

まちへ出ればギャラリー&美術館めぐり。

そしてついに、日本を飛び出して

ヨーロッパへ

現代アートコース4年生の谷 真緒さん、中村あかりさん、廣野鮎美さんと、同じく現代アートコース3年生の西川涼香さんは、それぞれが自分の作品を制作しながら、週1ペースでギャラリーや美術館などに足を運んでいます。

「1年生のときから、いろんな先生方に“展覧会は積極的に観に行ったほうがいい”と言われていましたし、自分が作品をつくるうえでも、情報収集は大切。でも、それ以前に、本当にアートが好きな子が多いので、みんな自然と観に行っていると思います」(谷さん)

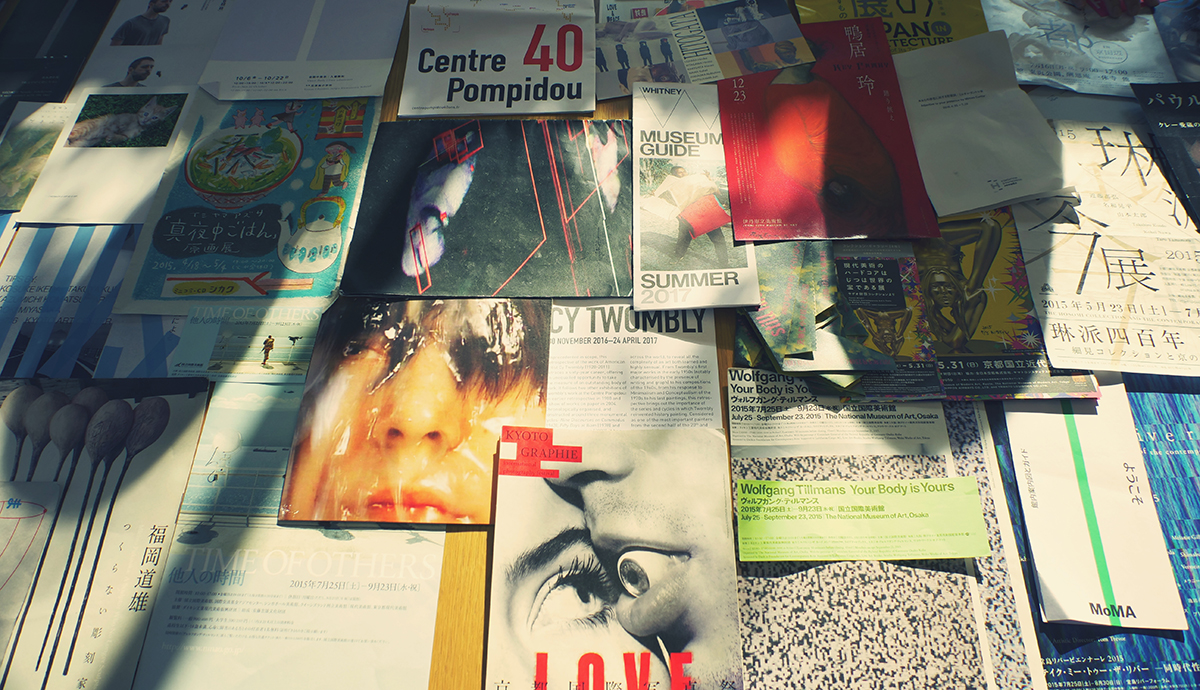

京都へランチをしに出かけたり、用事で東京へ行っても、気づけばギャラリーや美術館めぐりをしているのだとか。制作と同じくらい、彼女たちの日常のなかには展覧会で“生のアート”に触れる時間があるのです。

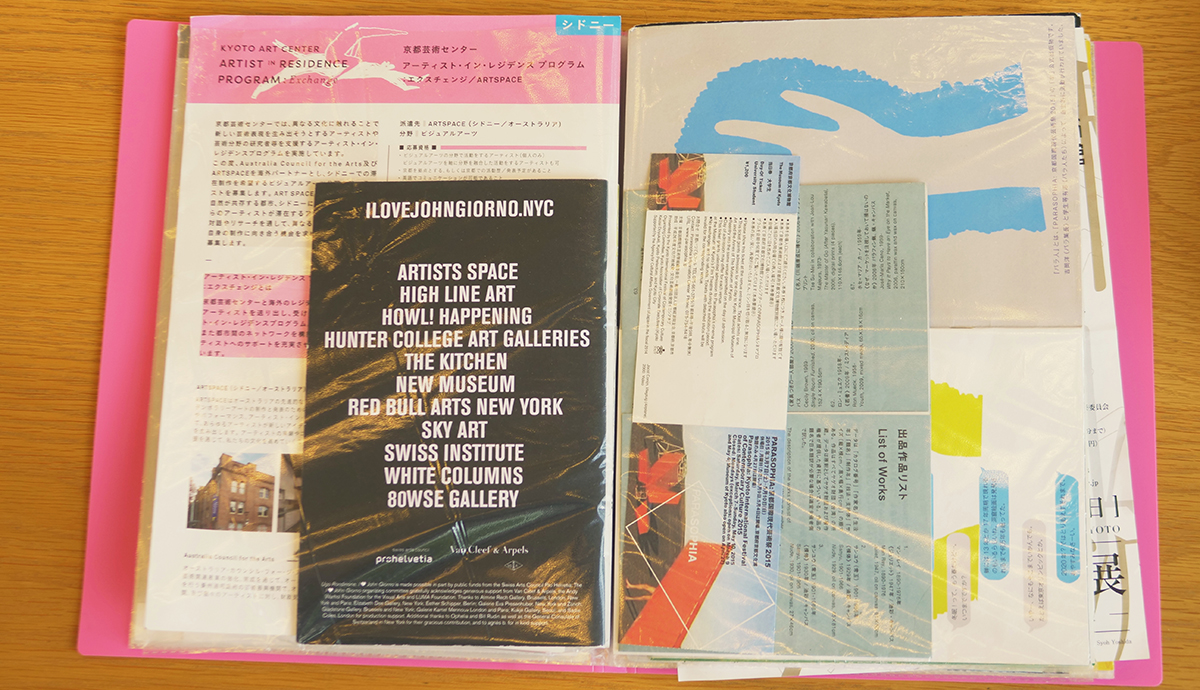

アートへの想いは彼女たちの背中をポーンと押し、昨年、4年生の中村さん、廣野さんは日本を飛び出し、イタリアとドイツへと旅立ちました。目的はもちろん、展覧会を観ること。というのも、2017年は現代アート好きにとってはスペシャルイヤーと言われていた年。イタリア・ヴェネツィアでは、2年に一度開催される現代美術の国際美術展『ヴェネツィア・ビエンナーレ』、ドイツ・カッセルでは5年に一度行われる『ドクメンタ』、同じくドイツ・ミュンスターで10年に一度の彫刻展『ミュンスター彫刻プロジェクト』を一挙に観ることができたのです。

「こんな機会はないから行こう!と、現代美術コース4年生の4名と洋画コースの子1名で10日間かけて観てきました。先生たちも興味を持ってくれて、帰国してすぐ“報告会をやってほしい!”とお願いされて、旅の疲れも癒えないうちにスライドをせっせとつくりました(笑)」(中村さん)

現代アートコースの4年生は全部で5名、3年生は7名と少人数。そのため、サークルなどのグループとして活動せずとも、個人個人で展覧会を観に行っては「あれ面白かったけど、もう観た?」といった会話が自然と飛び交うのだそう。

「4年生は女子5人なので、仲がいいし、情報交換も積極的にします。大きな展覧会を一緒に観に行ったあとは、“あれ良かったよね”とか“ピンと来なかった”とか、感想を言ったりもするんですけど、好きな作家や作品が違っても共有できる部分を感じますね」(谷さん)

アートの虜になった

出会いとは?

そもそも、彼女たちはどうしてこんなにもアートが好きになったのでしょう? それぞれにアートとの出会いを聞いてみました。

入学時、日本画コースに進もうと考えていた谷さんは、とある展覧会がきっかけで現代美術コースに。

「京都国立近代美術館で『現代美術のハードコアはじつは世界の宝である展』を観たときに、現代アートをやりたいなと思いました。“こんな表現の仕方があるんだ!”という発見が自分のなかにあって、1年生の中頃、現代美術コースにしようと思いました」(谷さん)。

山口県出身の中村さんは、高校の美術部で油絵を描いていたものの、地元の美術館ではなかなか現代アートの展覧会が開催されず、その存在は知らなかったそう。

「洋画をやりたくて成安造形大学に入学して、大阪や京都でこんなにギャラリーをめぐれることにまず感動しました。はじめて大きな展覧会『パラソフィア京都国際現代芸術祭』を観て視野が広がって、現代美術がやりたい! と思ったんです」(中村さん)

入学当初は、洋画コースに進みたい気持ちが8割、現代アートコースが2割で迷っていた廣野さん。1年生も終盤になり、徐々に気持ちは五分五分となり、コース希望の提出期限をすぎても悩んでいたとか。

「すごく迷っていて、当時、助手をされている方に相談をしていたら“自分たちはアートで世界を変えられると思っているから作品をつくっているんだよ”と言ってくださって。その言葉に背中を押されて、現代アートコースに行けば、きっと自分も変わることができるだろうと思って決めました」(廣野さん)

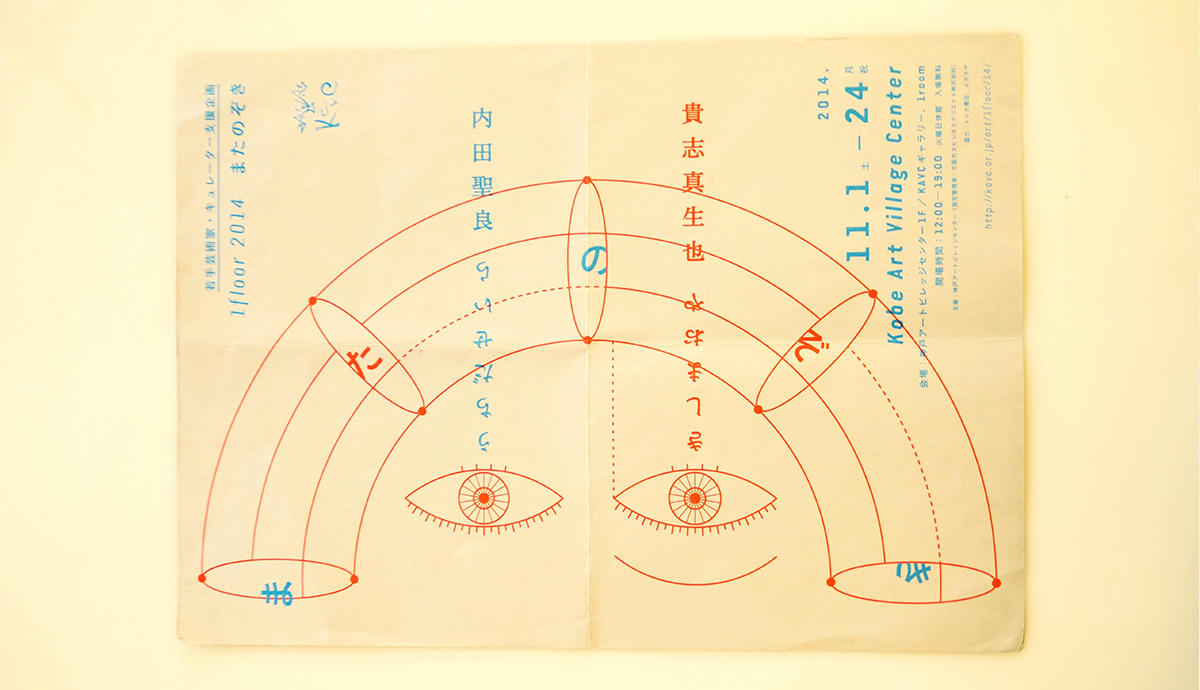

現在3年生の西川さんは、高校時代に塑造(人体彫刻)をはじめ、具象的な作品を制作していました。そんなとき、木材や建築資材を組み合わせて作品を発表するアーティスト・貴志真生也(きし・まおや)さんの作品に出会い、現代アートコースを志望して入学したのだそう。

「高校2年生のとき、はじめて貴志さんの展示を観たとき“なんじゃこれは!”と衝撃的でした。意味はわからなかったんですけど、“うわ〜〜〜!”って興奮して(笑)。実家がプラスチックの工場なので、使われている素材に親近感のようなものが湧いたのかもしれません」(西川さん)

現代アートに惹かれたきっかけも、タイミングも、好きな作家もそれぞれ。しかし、彼女たちは作品やアーティストに対するリスペクトと、自らも作品を制作する表現者であることで共通しています。

誰かがリーダーとなるわけでもなく、行きたいときには、自分ひとりでも観に行く。みんなが観たい展覧会なら、自然と一緒に行く。「昨日あのドラマ観た?」というノリと同じような感覚で「あの展覧会行った?」という会話が、日常のなかで飛び交う。ゆるやかで自由な繋がりは、お互いのことが理解できる少人数だからこその関係性です。

展覧会で感じたことを

作品に活かす

彼女たちは、単なるアート好きではありません。自らも作品を生み出す表現者です。展覧会で作品から得たこと、感じたことは、制作活動にも活かされています。

「3年生は前期で個展をやることになるんです。だから今は、ギャラリーに行くと“どんな空間の使い方をしているのかな?”とか、“どうやって作品を展示しているのかな?”とか、そういう目線で観ています」(西川さん)

「特殊なプロジェクターの使い方をしていたら、どう設置しているのかチェックして、撮影OKの展示だったら、写真に撮って研究したりします」(廣野さん)

展示方法を学ぶだけでなく、自らが鑑賞者として作品と対峙するからこそ、広がることもあるのだとか。

「鑑賞者のことをより考えた展示方法を意識するようになったかなとは思います。色々な作品を観ているので客観的になれるというか。ひとりよがりの構成ではなく、鑑賞者の目線と自分のコンセプトを意識しながら、考えるようになったかもしれません」(谷さん)

「今4年生になって、振り返ってみると、展覧会の観方も変わっているように思います。いろんな作品を観ることで、自分の作品をどう展示したらいいのかは、考えられるようになったのかな」(中村さん)

大学生活の4年間、課題や制作だけでなく、“好きだから”とことん追いかける。とくに展覧会は、限られた時間と場所でしか体験できない“生の体験”です。写真などの記録では得られない体験を重ねてきた経験は、さまざまな壁が立ちはだかったときに、それを乗り越えるヒントを与えてくれるのかもしれません。

PROFILE DATA

谷 真緒さん

美術領域・現代アートコース4年生

美術系の中学・高校を卒業し、成安造形大学に入学。好きな作家は中学2年生のときにはじめて作品を観た塩田千春と、マリーナ・アブラモヴィッチ。

中村あかりさん

美術領域・現代アートコース4年生

好きな作家は池田亮司とダミアン・ハースト。入学を機に山口県から上京し、美術が身近にある環境に衝撃を受け、ギャラリーめぐりが習慣に。

廣野鮎美さん

美術領域・現代アートコース4年生

好きな作家はフェリックス・ゴンザレス=トレス。訪れた展覧会でたまたまフェルステルの作品に遭遇し「ピョンピョン跳ねて喜んでいた」と中村さんの目撃談あり。

西川涼香さん

美術領域・現代アートコース3年生

高校では人体彫刻を制作し、具象的な作品を制作するも、貴志真生也の作品に出会い、現代アートコースを志望し入学。

2019 04/05